こんにちは、ミントです。

今の時代の子供達にとって、「ノート」が重要視されているって知っていましたか?それこそ、ノートの取り方指南本なんてのも発売されているくらいです。

それに伴い、現在、色々と工夫されたノートが販売されています。

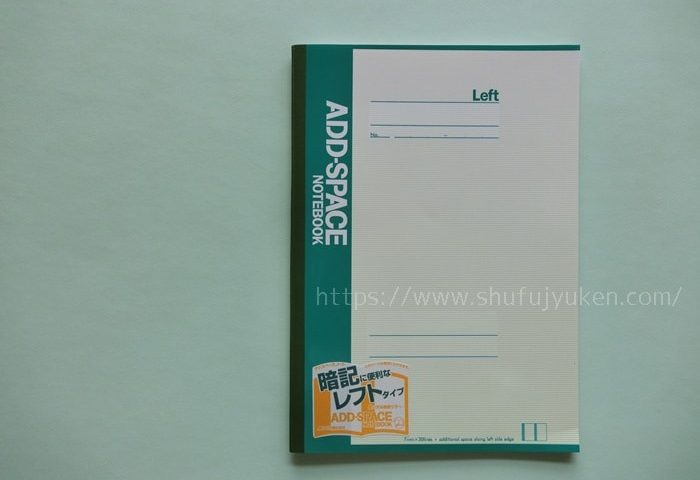

その中の1つ『スタディーマスターADD-SPACE NOTEBOOK(暗記に便利なレフトタイプ)』を買ってみました。

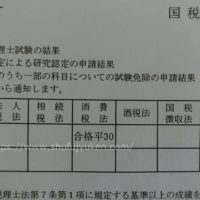

当然、目的は税理士試験消費税法の理論暗記です。

「暗記に便利なレフトタイプ」というだけあって、このノートの特色は左側にスペースがあるということ。

ポイントなどを左に抜き出して書くと流れがつかみやすく、重要な項目をピックアップして見返すことができるから暗記に適しているそうです。

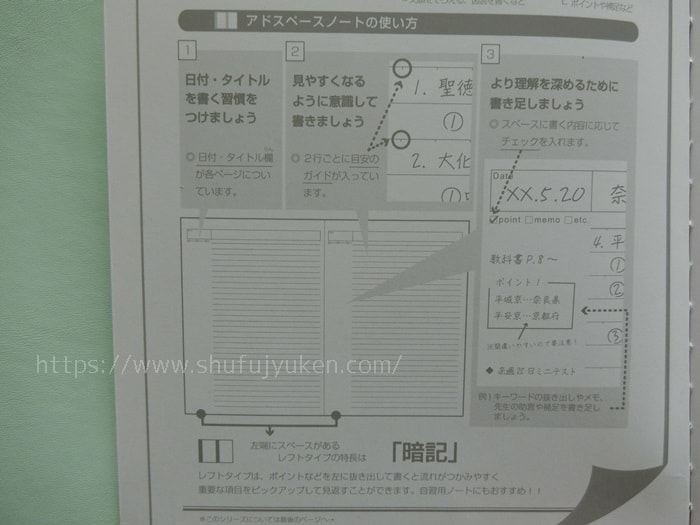

具体的な使用方法もノートに書いてあります。

こんな感じで使用していくそうです。

ってことで、私も早速使ってみました。

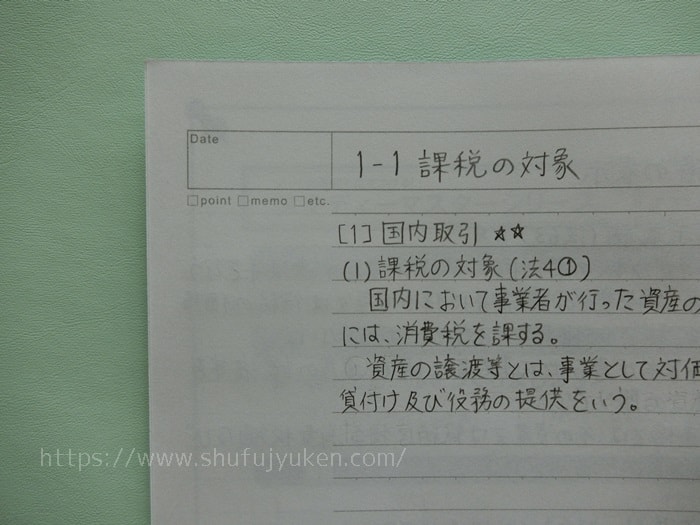

とりあえず理論サブノートを写してみた。

けど、これは失敗だから破り捨てたやつです。

とりあえず、1回文字を書いてみるか、と書き始めたのですが、もうちょっと端折って書くことにしました。

理論サブノートを眺めていると、「なんでこの順番で並んでいるんだろう?」って疑問に思うところがあるんですよね。

例えば、『1-1 課税の対象』。

【1】国内取引(法4①③④⑤)

【2】輸入取引(法4②⑥)

【3】用語の意義(法2①)

【4】資産の譲渡等の範囲(令2)

【5】特定役務の提供の範囲(令2の2)

まあ、法の次に令がきているんだろうな、とは思うけれど、【3】用語の意義(法2①)があまりにも唐突に出てきて流れをぶった切っている感が否めず、【4】資産の譲渡等の範囲(令2)は、【1】国内取引(法4①③④⑤)の中の「資産の譲渡等」に関する補足だったら、【1】の近くに書いた方がいいよな・・・と思い、自分で分かりやすいようにアレンジしています。

最終的には単語レベルまで省略して、メモリーツリーだかマインドマップだかの形にしたいな、と思い始めたのですが、そこまで落とし込める時間があるかどうかは未知。

私は音読勉強法を実践しています。

音読した後に、実際に書いてみると、よく分からないながらも分かりつつある感じになってくるような気がしないでもない状態になってきました。

消費税法の理論って、主語と述語だけを見ると、大したことを言っていないのは分かるけれど、とにもかくにも1つの単語(というか言い回し)が長くて、???ってなってくるんですよね。

特にイラッとしたのが「事前承認港湾施設に係る臨時販売場設置届出書」。なげーわ!!!「湾設届出書」でいくね!?よくよく読むと、こんなんばっかり。おまけにカッコ書き多し。

なんか話が脱線してきたので修正すると、そこら辺を端折って、左側のスペースに要件とか書いていけば暗記がしやすくなってくるのではないか?と思っています。

スタディーマスターは暗記タイプ以外にも色々なノートがあるので、各々の勉強スタイルにあったノートと出会えるかもしれませんよ。

⇒スタディーノートを楽天でチェックする

理論暗記は「音読」と「書くこと」で当分はやってみようっと。

休憩時間にふと目に留まり、ブログを拝見しました。

余計なお世話かと思いますが、暗記において書くことで効果を得られなかった時は思い出してください。

記憶は何度も回転する事で長期記憶に刷り込まれます。

受験生時代に仲間内でも話し合ったのですが、書いて覚える方法を続けた仲間はいませんでした。

この先、法人税や相続税ではさらに分量が増えるからです。

お勧めといえば王道になるのですが、まずは骨組みです。[1](1)①の骨をまず覚える。

その上で、暗記シート使いながらぼちぼち読める程度に

最後は補助輪なしで暗唱できるように。

とにかく、何度理サブを読めたかだと思います。

アドバイスコメントありがとうございます!

暗記ノートは、長い文章を短くしてみようと思って書き始めてみました。

後は漢字の練習とでもいいましょうか。

普段は音読で理論を読んで暗記していて、その補足としてノートに書く事を取りいれています。やっぱり回転数って大事ですよね。

今後の理論暗記の勉強の参考にさせていただきますね。